La realidad en la que habitamos

Sabemos que las mujeres son las mayores víctimas de la medicalización. Desde nuestro sistema sanitario, disfrazamos de biológicos los problemas sociales que acarrean las desigualdades de género. Día tras día, patologizamos condiciones opresivas de vida, asumiendo como desviaciones de la normalidad, es decir, enfermedades, las conductas de respuesta a la división sexual del trabajo, a la cultura patriarcal o a la invisibilidad. Hemos lanzado una y mil veces el diferente trato que damos en la consulta a mujeres y hombres, el mayor consumo de psicofármacos de éstas, etc...

Sabemos que el cuerpo de la mujer se ha convertido en un territorio en disputa. Nuestros cuerpos producen y reproducen las relaciones sociales de una sociedad capitalista y deshumanizada. Cuerpos cosificados con una salud expropiada, con los que jugamos a medicalizar etapas, diferencias y cambios. Hablamos de autonomía del paciente, mientras juzgamos y colocamos sus cuerpos en función de desviaciones estandar.

No hay duda de que la historia de la medicina está escrita en base a una minoría de expertos que deciden y eligen lo mejor para una mayoría. Desde los sistemas de salud occidentales, construimos una medicina basada en la tecnologización y en el biologicismo. Una medicina construida sobre la base de una relación binaria entre nosotrxs, lxs profesionales, y ellxs, lxs pacientes inexpertxs. ¿Puede el feminismo romper esa dicotomía?

Nuestros cuerpos, nuestras vidas

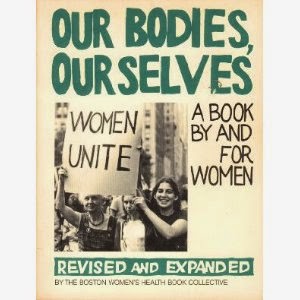

En 1972, The Boston Women´s Health Book Collective editaron desde una pequeña imprenta comunitaria la primera edición del libro "Our bodies, ourselves". El punto de partida fue un pequeño grupo de discusión sobre "las mujeres y sus cuerpos" que formó parte de un seminario en Boston en 1969 organizado por Nancy Miriam Hawley. A partir de ahí, se organizaron más grupos de discusión y talleres- laboratorio en los que participaban mujeres de diversos ámbitos y de diferentes edades. Así se fue construyendo colectivamente una concepción de salud y unos materiales que llevan más de 30 años sirviendo a mujeres de todo el mundo. Las autoras declararon cuatro razones fundamentales por las que se llevo a cabo esta obra:

- Añadir las vivencias a la manera de entender el cuerpo, más allá de las opiniones de expertos, creando una experiencia de aprendizaje y empoderamiento

- Adquirir un capacitamiento para evaluar a las instituciones que normalmente se ocupan de sus cuerpos

- Solventar esa falta histórica de autoconocimiento del cuerpo que hace que las mujeres no pudiesen decidir sobre su salud sexual o su propia maternidad

- La toma de conciencia que la falta de este conocimiento, nos coloca en una posición de desigualdad respecto a los hombres.

Por esto, queremos visibilizar la importancia de que la salud pueda ser construida desde las mujeres. En los movimientos feministas, la salud y la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo ha sido una de las reivindicaciones principales por las que luchar. Hoy día, se siguen dando movimientos de respuesta y de lucha para recuperar esa salud expropiada y descolonizar el cuerpo de las mujeres. Repensemos el papel que como profesionales tenemos en ello, ya sea desde la consulta o desde la Salud Pública. Fomentar la participación y la capacitación de las mujeres para decidir libremente es parte de despatriarcalizar la salud. Hoy ya no es 8 de Marzo, pero hoy podemos seguir apostando por una salud comunitaria y una promoción de la salud donde las mujeres puedan ser las protagonistas de sus propios cuerpos.

.JPG)