El ébola ya ha llegado a nuestras pantallas y hay gente que ha escrito rápido y muy bien sobre la llegada del expatriado español (J.R. Repullo) y sobre aspectos generales e indispensables del brote y su trato mediático (R. Sánchez) [la verdad es que sus dos artículos son buenos lugares por los que empezar si uno se quiere formar una opinión del tema].

Surgen muchas preguntas a raíz del brote, la infección, las medidas de control, la idoneidad de la repatriación de Miguel Pajares, la forma en la que se llevó a cabo dicha repatriación, los argumentos a favor y en contra de dicha medida,... No es nuestro objetivo dar respuesta a todo ello, pero sí queremos tratar algunos aspectos que se nos antojan importantes para saber de qué estamos hablando [escrito, claro está, desde la posición y los valores que generalmente manifestamos en este blog].

El ébola que apareció en agosto.

El primer brote ébola que recoge la página del Centro de Control de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés) tuvo lugar en 1976 en el Zaire (RDC) y desde entonces suman 34 brotes (incluyendo el actual, que es el mayor según casos de enfermedad y muertes registradas).

El brote actual comenzó en diciembre de 2013 en Guinea Conakry y se ha ido extendiendo hasta ir a dar con algunas personas de raza blanca, momento en el cual ha tomado los medios de comunicación que frecuentamos. Los informes que publica periódicamente el E-CDC deberían constituir una herramienta de referencia para los que se dedican a hablarle a la población de esta infección y de este brote; el último, publicado el 1 de agosto de 2014 afirmaba que "El riesgo de importación (de la infección) a la Unión Europea es considerado muy bajo, especialmente si los viajeros de vuelta y el personal sanitario está bien informado y son conscientes del riesgo existente" y daba las recomendaciones precisas para los países donde se está desarrollando el brote para frenar su extensión a otros lugares.

En el día de hoy (8/8/2014) la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un nuevo informe de actualización donde comunica que la OMS ha decretado que el brote actual de ébola constituye una "Emergencia Sanitaria Internacional de Salud Pública". ¿Qué quiere decir que un brote sea considerado de tal forma?

(copiamos de la definición de la OMS):

"(Una Emergencia Sanitaria Internacional de Salud Pública es) un evento extraordinario incluido en los siguientes criterios:

- Constituir un riesgo de salud pública para otros Estados a través de la expansión de la enfermedad.

- Tener la potencialidad de requerir una respuesta internacional coordinada"

Uno de los aspectos fundamentales que se remarcan en todos los informes publicados es que el riesgo de expansión de la enfermedad en los países afectados hasta ahora está directamente relacionado con la debilidad de sus sistemas sanitarios y de control epidemiológico.

Riesgos, precauciones y márgenes de seguridad.

Si uno examina los países en los que se han producido los brotes a lo largo de estos años puede observar que el único brote consignado en el que hubo casos humanos en un país de renta media-alta/alta fue uno en 1990 con 4 casos humanos asintomáticos. Esto es especialmente importante a la hora de analizar con cautela la bibliografía científica disponible en relación con las medidas de seguridad necesarias para el aislamiento de los pacientes con sospecha o confirmación de infección por el virus del ébola.

Lo que se encuentra en la mayoría de los documentos es que es preciso realizar aislamiento de contacto y aislamiento por gotas, requiriéndose aislamiento aéreo en los casos de sangrados más profusos o en los que pueda haber posibilidad de realizar maniobras invasivas sobre la vía aérea. Además, se comenta que el requerimiento del aislamiento aéreo es el que se muestra menos claro a la luz de la bibliografía disponible.

El CDC, sin embargo, en un documento publicado bajo el título de "Manejo seguro de pacientes con enfermedad del virus ébola en los hospitales de lo EEUU" afirman que las medidas necesarias serían: 1) aislamiento del paciente en una habitación con la puerta cerrada, 2) utilización de los dispositivos adecuados de protección por parte de los sanitarios (guantes, protección ocular, mascarilla y el resto según situación del paciente), 3) restricción de visitas, 4) evitar maniobras generadoras de aerosoles, 5) implementar medidas ambientales de control de la infección.

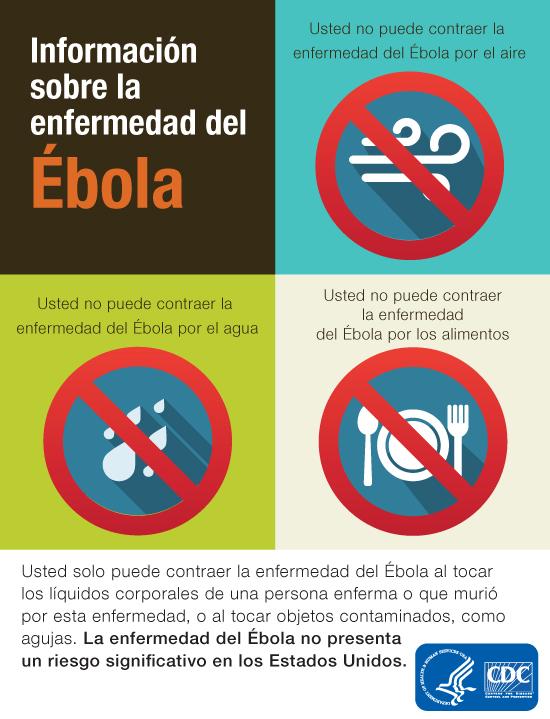

Además, de cara a la población general, el CDC ha difundido información como la de la imagen, insistiendo en que la vía de contagio es el contacto con líquidos corporales y secreciones.

Entonces se plantea una pregunta... ¿si se trata de una infección que se transmite por el contacto y para la cual el CDC ha publicado unas recomendaciones tan concretas, por qué vemos imágenes de sanitarios embutidos en trajes de astronautas y complejos mecanismos de aislamiento (de transporte y de hospitalización)? La respuesta la dio Mercedes Vinuesa, Directora General de Salud Pública, al comentar que se está utilizando un alto margen de seguridad con respecto a los requisitos considerados como mínimos. Esto se debe principalmente a dos factores:

- Al tratarse de una infección con alta letalidad, fácil transmisibilidad si se interacciona con la vía de contagio y sin tratamiento curativo conocido, se ha decidido adoptar las mayores precauciones posibles.

- Como hemos comentado anteriormente, existen muchas dudas científicas aún en relación con los tipos de aislamiento y la generalización de las recomendaciones al respecto, por lo que, existiendo los medios disponibles, se ha decidido actuar de esta manera bajo el principio de cautela.

Parece que caminar en círculos con las manos en la cabeza no va a hacer que nos preparemos mejor para gestionar los posibles riesgos, así que, de momento, no parece haber motivos para perder la calma y sí parece haberlos para gastar unos minutos escuchando la entrevista que se le hizo al portavoz de Médicos del Mundo en la que afirmó que "en un país con el control epidemiológico adecuado el ébola es relativamente poco contagioso".

Repatriaciones y conveniencias.

El informe antes comentado del E-CDC dice:

"Un residente de la Unión Europea que se encuentre residiendo o visitando el área afectada y desarrolle los síntomas de enfermedad debe ser evaluado acerca de su posible exposición:

- Si la persona no ha sido expuesta o si el riesgo de exposición fue bajo, deben investigarse otras enfermedades como la malaria.

- Si el riesgo de exposición fue moderado o alto, la evacuación médica debe ser considerada de forma temprana. La evacuación debería ser realizada por operadoras aéreas especializadas bajo fuertes medidas de aislamiento. En una fase de enfermedad avanzada, los pacientes no pueden ser efectivamente monitorizados debido al aislamiento de la cabina de aviación. El transporte aéreo de pacientes sintomáticos con ébola es un esfuerzo logístico complejo e incrementa el riesgo para todas las personas implicadas, por lo que deberían evaluarse los pros y los contras. Investigaciones acerca de otras causas de enfermedad deberían iniciarse inmediatamente."

Así mismo, la cuenta de twitter de la OMS decía:

Countries w/ #Ebola transmissions: No intl travel of #Ebola contacts, cases unless the travel is part of an appropriate medical evacuation

— WHO (@WHO) agosto 8, 2014

[Países con transmisión del ébola: No viajes internacionales de contactos o casos de ébola, a no ser que el viaje sea parte de una evacuación médica apropiada].

Esto debería dejar claro que no es cierto que la repatriación estuviera desaconsejada por las autoridades sanitarias internacionales (de hecho el E-CDC la recomendaba de forma expresa y clara). El artículo de JR Repullo que hemos enlazado al principio analiza esas recomendaciones dentro de las particularidades de nuestro país; del mismo modo, Mercedes Vinuesa afirmó que la repatriación se llevaba a cabo por no contar en el lugar del brote con los medios sanitarios para la mejor asistencia sanitaria posible.

La improvisación en la organización del centro al que trasladar a Miguel Pajares, la comunicación a los profesionales implicados y demás no dista de la aparente improvisación a la que estamos acostumbrados en todos los ámbitos. Choca, pero realmente no vemos datos para señalar la gestión de este episodio como especialmente catastrófica o reprochable.

Vacunas, "sueros secretos" y ensayos clínicos oportunistas.

No voy a ahondar en el tema de la vacuna del ébola porque eso daría para un texto independiente, pero no quería pasar la oportunidad de recomendaros un artículo de un blog de PLoS titulado "Por qué no hay una vacuna o tratamiento para el ébola aún, en un gráfico"; tampoco voy a entrar a analizar el tema del tratamiento experimental existente en EEUU a base de anticuerpos anti-virusébola, pero sí quería reseñar que, como bien dice @nebulina, aunque sea muy efectista denominarlo "suero secreto", tal vez eso no haga sino alimentar las ideas de conspiración mundial para acabar con la especie.

Un aspecto muy interesante que ha suscitado la existencia de este tratamiento experimental y su cioncidencia temporal con el brote del ébola es la ventana de oportunidad que se abre para la realización de un ensayo clínico de ese tratamiento... ¿el problema?... El problema es que tal vez nos estaríamos saltando la ética de la investigación y unas cuantas declaraciones al respecto. El British Medical Journal ha publicado un texto titulado "Ébola: ¿una oportunidad para un ensayo clínico?" (en el que, desde mi punto de vista, se dibuja una situación en la que la ética es un impedimento para la medicina heroica y salvadora) mientras que también se han publicado otros artículos abordando de forma más específica el dilema ético, que se pueden leer en medios generalistas como Vox.com. Sobre este tema seguramente escribiremos con más calma, pero la situación en la cual situaciones de emergencia hacen que aspectos éticos queden a un lado nos recuerdan a la doctrina del shock; la ética de la salud pública y de la investigación tiene un papel determinado e imborrable en las acciones que se vayan a tomar a este respecto.

Negocios, conspiraciones y comparaciones interepidémicas.

La gestión que la OMS y los gobiernos nacionales hicieron de la epidemia de gripe A en 2009 tiene efectos secundarios en la credibilidad de estas instituciones en la gestión del brote de ébola actual. Una de las manifestaciones más claras es la aparición de múltiples comparaciones en relación con los modos de actuar en ambos casos y la extrapolación de los lamentables conflictos de interés e intereses económicos en el brote de la gripe A, poniendo el énfasis desde un primer momento en quiénes serán los ganadores económicos del brote de ébola.

En nuestra opinión hay dos aspectos claves en la relación "negocios y ébola":

- El ébola no es la gripe A y la diferencia fundamental entre ambos es la tasa de mortalidad. No se está exagerando -institucionalmente, otra cosa son algunos medios de comunicación- el posible riesgo que puede entrañar el brote y, de hecho, todas las informaciones se están dando en base a los datos recogidos sobre el terreno en los países afectados. Sabemos que los mayores nichos de explotación de negocios en medicina residen en enfermedades en las cuales se pueda "generar" el estado de enfermedad o alarma, cosa para la cual hay un menor margen en el caso del ébola que en el de la gripe A.

- Es innegable que las dinámicas actuales de la investigación y desarrollo de nuevas moléculas, así como el funcionamiento del mercado farmacéutico global hará que haya "ganadores" económicos en este brote. Sin duda. Pero parece muy osado pensar que de ahí provenga la aparición, expansión o gravedad del brote o que exista relación a ese respecto

El derecho a la salud, el lugar en el que naces y las reivindicaciones locales.

Posiblemente una de las cosas que más encoge el cuerpo es el hecho de que el brote de ébola no haya sido un problema de primer orden hasta que ha comenzado a existir amenaza para los países de renta media-alta/alta. La repatriación de Miguel Pajares ha dibujado muy bien este problema y ha puesto de manifiesto un hecho: el derecho a la salud (entendido, en este caso, como el derecho a la obtención de asistencia sanitaria adecuada) no se distribuye de forma equitativa en todo el mundo y, además, el derecho a la salud de ciertas partes del mundo solo existe cuando su ausencia puede tener efectos negativos sobre los países ricos. El ébola es una enfermedad olvidada, como olvidados son los países que la padecen y las personas que mueren por su causa y que volverán al olvido una vez nuestro "paciente cero" haya superado (esperemos) o no la enfermedad... en ese momento África volverá a ser un país.

Paralelamente, la repatriación de una persona con ébola ha sacado al debate en nuestro país dos temas: 1) La creación improvisada de un centro de referencia para brotes de enfermedades de este tipo (Carlos III) como consecuencia de una política de infraestructuras e instituciones sanitarias más que deficiente y 2) Las comparaciones entre la asistencia a Miguel Pajares con la desposesión del derecho a asistencia sanitaria de los inmigrantes indocumentados.

En el primer caso, nos parece muy acertado lo dicho por Rafael Sánchez en su blog y que aquí reproducimos:

La capacitación en Salud Pública de la mayoría de directivos hospitalarios es manifiestamente mejorable y por eso no es de extrañar que el desmantelamiento del Carlos III como centro de referencia regional para la atención específica de casos de infección por virus productores de fiebres hemorrágicas se intentara vender como una reordenación de recursos para ganar en eficiencia (por ejemplo, mejor tener un solo laboratorio grandote en La Paz que mantener uno más pequeño en cada hospital). Que la realidad no te estropee un buen plan.

La planificación sanitaria basada en el ahorro (lineal) y no en el uso adecuado de los recursos sanitarios (los existentes y los que se precisen) lleva a generar aberraciones organizativas como las que hemos podido ver. Hay quien señala como llamativa la falta de presencia pública de Ana Mato -que al parecer está en la playa-, personalmente nos parece que es mucho más útil la coordinación de Mercedes Vinuesa que el papel que pueda desempeñar la ministra, dado que ya ha dado muestras de que no está en ese cargo por sus conocimientos sobre gestión o sobre el ámbito del ministerio.

En relación al segundo aspecto no tenemos dudas. La defensa de una sanidad universal incluye a un cura que trabaje en Liberia y que reúna las condiciones para su repatriación para ser tratado en un centro sanitario de nuestro país e incluye a un inmigrante indocumentado; así mismo, nos asquean bastante los argumentos basados en que Miguel Pajares dedicaba su vida a los demás y por eso se merece la repatriación... esta visión profundamente utilitarista tal vez desecharía la repatriación de Miguel Pajares si éste fuera un ladrón o un traficante de diamantes; sin embargo, para nosotros el sistema sanitario no es un juez que dictamine el valor individual de los actos de las personas y en función de ello otorgue prestaciones de acuerdo con el nivel de merecimiento.

Un sistema sanitario en el que el derecho a la asistencia se conquista de forma independiente a la condición de cotizante a la Seguridad Social elimina del debate actitudes y planteamientos que no ayudan a una mayor gestión de estas emergencias y que, en ocasiones, se convierten en el centro de atención. Por ello es por lo que debemos seguir luchando.

[Fin de la cita: en este tipo de situaciones la información, recomendaciones y posicionamientos cambian según se van teniendo más datos, por ello os recomendamos con especial hincapié tomar con voz crítica y cautelosa tanto lo publicado en este blog como lo publicado en otros lugares.]

[Fin de la cita 2: queremos agradecer a Alicia el debate al respecto de algunos aspectos técnicos sobre el abordaje del brote y que nos han ayudado a ir conformando una opinión más definida y basada en el conocimiento.]

[Fin de la cita 2: queremos agradecer a Alicia el debate al respecto de algunos aspectos técnicos sobre el abordaje del brote y que nos han ayudado a ir conformando una opinión más definida y basada en el conocimiento.]