"Un sistema sanitario basado en la prevención ahorrará costes". "Las actividades de prevención suelen ser coste-efectivas". "Si actuamos cuanto antes evitaremos incurrir en gastos futuros".

Esas son tres frases que se pueden encontrar en cualquier medio de comunicación o tertulia político-sanitaria.

¿Qué quiere decir "ahorrar"?

Las tres frases con las que hemos comenzado este texto mezclan diferentes conceptos. Una actividad sanitaria puede ahorrar dinero (al aplicarla se consigue que se dejen de utilizar recursos en una cuantía superior a los recursos que cuesta dicha intervención), puede ser coste-efectiva sin ahorrar dinero (supone gastar cierto dinero a cambio de una mejora en salud, pero sin que ese dinero suponga un ahorro, sino un gasto que se considera que merece la pena) o no ser coste-efectiva (incurre en gasto elevado para los beneficios que reporta).

Es por ello que debemos evitar utilizar los términos "ahorrar" y "ser coste-efectivo (o eficiente)" como sinónimos, porque no lo son. [Este post puede ser de utilidad para leer lo que viene ahora: "

Lo que cuesta una vida humana (y demás falacias)"]

¿Qué podemos encontrar publicado?

No existen demasiados textos analizando, de forma global, cuáles son los efectos de la prevención sobre el gasto sanitario (no intervenciones concretas, sino en su conjunto).

En el año 2008, el New England Journal of Medicine publicó un artículo titulado "

La medicina preventiva ahorra dinero? Economía de la salud y candidatos a presidente". En dicho artículo, partiendo de algunas afirmaciones de candidatos a las elecciones de Estados Unidos de América ("estudio tras estudio se muestra que la atención primaria y la medicina preventiva puede reducir de forma importante el gasto sanitario futuro y mejorar la salud de los pacientes", dijo John Edwards, por ejemplo), hacen una revisión de las ratios de coste-efectividad publicadas para actividades de prevención.

|

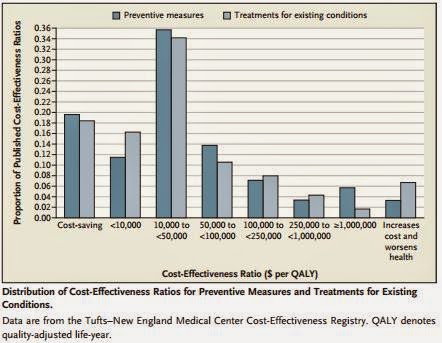

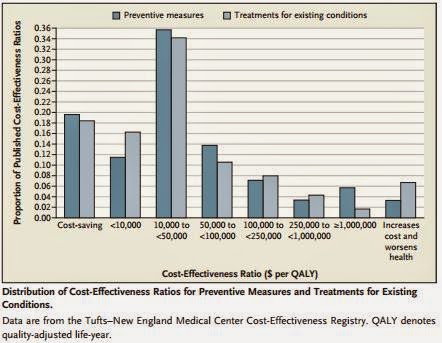

| Fuente: Cohen J. NEJM. 2008. |

Como se puede observar en la gráfica, en torno a un 20% de las actividades preventivas analizadas suponían un ahorro global; algo menos de un 4% de dichas actividades suponían un incremento de los costes con un empeoramiento de la salud y el 76% restante se movería en el amplio abanico de las actividades que no suponen un ahorro y que puede o no ser coste-efectivas.

Si consideráramos como coste-efectivas aquellas actividades con una ratio de coste-efectividad menor a 50.000 $/QALY tendríamos que en torno a 2/3 de dichas actividades serían coste-efectivas (sumando las que ahorran dinero y las que están por debajo del umbral de coste-efectividad que hemos elegido -umbral más elevado del usado habitualmente-), mientras que 1/3 del total supondría un gasto mayor que el beneficio en salud que nos reportaría.

Estos datos pueden ser analizados a la luz de lo que se denomina la

falacia de Beveridge, que podemos encontrar claramente enunciada en los artículos de Fitzpatrick (

Br J Gen Pract 2006) y Heath (

BMJ 2008). Extraemos un párrafo del primero de los textos:

"(William Beveridge), en el informe de 1942 que lleva su nombre, propuso un sistema nacional de salud como parte del Estado del Bienestar de la post-guerra; Beveridge anticipó que 'el desarrollo de servicios de salud y rehabilitación llevaría a la reducción en el número de personas necesitando de su asistencia'. Al igual que otros pioneros de los servicios de slaud, Beveridge creyó que las mejoras en salud resultantes de la existencia de mejores servicios sanitarios redundarían rápidamente en una reducción de la demanda de servicios de salud y bienestar y, por lo tanto, en una disminución de su peso en los presupuestos públicos."

Así mismo, podríamos caer en el error de pensar que un sistema sanitario guiado por la disminución de la carga de enfermedad mediante la imposición de multitud de estrategias preventivas acabaría por disminuir el gasto sanitario y el consumo de recursos de los servicios de salud.

Los valores de la prevención.

El eslogan "prevenir ahorra dinero" triunfa por sencillo e intuitivo, no por cierto y riguroso. Afirmar "prevenir ahorra dinero" es falaz, porque el concepto "prevenir" es demasiado complejo y heterogéneo como para poder atribuirle consecuencias tan complejas de forma global.

Algunas actividades preventivas ahorran dinero. Otras no. Algunas ayudan a mejorar tu salud en el futuro. Otras no. Algunas incluso pueden empeorarla en el presente. Sin embargo, el valor de las actividades preventivas que merecen la pena (no de todas, sino de las que merecen la pena) no es el de disminuir el gasto sanitario, sino el de lograr uno de los objetivos fundamentales del sistema sanitario: conseguir que la gente mantenga un elevado nivel de funcionalidad social la mayor cantidad de tiempo posible.

Las funciones de oferta y demanda de servicios sanitarios son lo suficientemente complicadas como para que el concepto "prevención" tenga una influencia muy limitada en ambas -tanto para aumentarlas como para disminuirlas-; así mismo, el gasto sanitario seguirá cabalgando sin cesar mientras un montón de expertos conferenciantes en política sanitaria, profesionales sanitarios y políticos varios ponen las manos en su cabeza y al grito de "más prevención" se preguntan por qué si estamos previniendo todas las enfermedades posibles la gente sigue consumiendo recursos sanitarios.