A principios del mes de mayo se publica anualmente la estadística de gasto sanitario público de dos años antes (se trata de gasto real, no del gasto que viene en los presupuestos y que luego suele engordarse con deuda); dejamos a continuación algunas gráficas en relación al documento correspondiente al gasto del año 2014.

1. ¿Cómo evolucionó el gasto sanitario público en los últimos años?

Llevamos años de caída del gasto sanitario público hasta niveles que comprometen seriamente su sostenibilidad; sin embargo, en este año el gasto se ha estabilizado con respecto al año anterior, creciendo levemente (por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto -PIB-, como veremos posteriormente.

Como se puede ver en la gráfica la caída del gasto sanitario público ha sido importante, y el problema no ha sido tanto la cantidad que ha perdido la sanidad de nuestro país (que también), sino fundamentalmente que no se ha perdido financiación de los lugares donde había posibilidad de disminuir la actividad sanitaria porque ésta no aportaba valor añadido, sino que los recortes se han hecho de forma lineal y con repercusión, en muchas ocasiones, en los niveles asistenciales más desprotegidos y que mayor valor podrían aportar en épocas de crisis.

En resumen, la sanidad pública española sufrió importantes recortes realizados, por lo general, de forma lineal, perdiendo la oportunidad de minimizar el impacto de la disminución del gasto y preparar el sistema para cuando se produjera un incremento de la financiación.

2. ¿el gasto sanitario bajo porque el PIB y el gasto público bajaron?

Una de las maneras más frecuentes de medir el gasto sanitario es midiendo qué porcentaje representa en el total del PIB. Además, hay quien piensa que hay que vincular el gasto sanitario al PIB, poniendo como objetivo de gasto un porcentaje determinado del mismo (un 7% del PIB, por ejemplo, en el caso del PSOE); esta forma de vincular PIB y gasto sanitario no nos gusta demasiado por lo que ya comentamos en alguna ocasión anterior y que se representa de forma ampliada en la siguiente gráfica; si verdaderamente nos creemos que el sistema sanitario público puede ser amortiguador de desigualdades en salud, no podemos hacer que éste se desfinancie en épocas de crisis y se sobrefinancie en épocas de expansión económica.

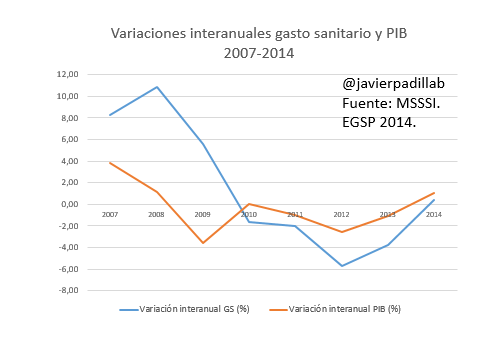

Lo ocurrido en nuestro país es que en los años previos a la crisis económica fue un crecimiento del gasto sanitario por encima de las variaciones del Producto Interior Bruto, lo cual hizo que nos acercáramos a la media de gasto de la Unión Europea; al llegar la crisis, sin embargo, el gasto sanitario fue recortado de forma notablemente mayor que lo que cayó el PIB, e incluso este año hemos podido observar cómo el leve incremento del gasto sanitario (0.4 puntos porcentuales de gasto total respecto al año anterior) ha sido menor que el incremento del PIB (1 punto porcentual).

No tenemos estabilizadores de gasto en nuestro sistema sanitario (ni legislativos ni funcionales), y eso hace que suframos los vaivenes que se pueden ver en la gráfica y que son inadmisibles si se quiere tener cierta estabilidad presupuestaria y de actividad.

Más allá del PIB es interesante ver cómo ha evolucionado el gasto sanitario público dentro del total del gasto público. Durante los años previos a la crisis la tónica general fue de cierto paralelismo entre ambos conceptos, con cierto crecimiento mayor del gasto público total frente al gasto sanitario, de modo que solo en 2013 y 2014 el gasto sanitario ha crecido más (o decrecido menos) que el gasto público total desde 2009.

En resumen, durante la crisis el gasto sanitario público se ha recortado más de lo que se ha recortado la economía global en nuestro país; en lo que se relaciona con al gasto público general, el gasto sanitario público ha ido caminando por debajo de éste salvo en los dos últimos años.

3. Hospital, Atención Primaria y Salud Pública... ¿recortadas de forma igualitaria?

Los sistemas sanitarios con una estructura funcional propia de patología aguda suelen tener una estructura de gasto sanitario muy centrada en el hospital y con una visión de lo colectivo y lo crónico complejo bastante pobre. La evolución del gasto por niveles asistenciales en nuestro sistema sanitario entre 2007 y 2014 es la historia de un sistema poco pegado a los tiempos que le toca vivir.

Si exceptuamos el pico de gasto de salud pública en el año 2009, debido a la compra masiva de vacunas para la epidemia de gripe A, la tónica general -replicada en muchas CCAA- ha sido la siguiente:

- Gasto hospitalario mantenido o levemente incrementado.

- Gasto en Atención Primaria que tras un leve incremento hasta 2008-2009 cae en picado.

- Gasto en Salud Pública que se despeña desde que la crisis asoma la patita.

Hay quien esgrime excusas del tipo de que el traslado de algunos fármacos desde las oficinas de farmacia a los hospitales o la existencia de innovaciones en el ámbito de la farmacia hospitalaria son los responsables de estas diferencias en la evolución del gasto sanitario por funciones, pero cuesta justificar que estas tendencias se hayan prolongado de forma mantenida durante todos estos años.

Seguimos teniendo un sistema presupuestariamente hospitalocéntrico y que no aborda ni los determinantes de este gasto (que van desde un modelo de innovación biomédica abocado al incremento ad aeternumde precios por encima de los valores terapéuticos añadidos, hasta la atomización en "unidades de" de la atención especializada marginando a las especialidades con mayor integralidad y capacidad para contención del gasto). Sin embargo la forma de abordar la crisis y las distribuciones de gasto no han sido iguales en todas las CCAA, como veremos a continuación.

4. ¿Existe mayor convergencia en el gasto por habitante de las diferentes Comunidades Autónomas?

Para hablar de esto hay que empezar recordando que en sanidad las transferencias presupuestarias desde el gobierno central a los gobiernos autonómicos NO SON FINALISTAS, es decir, el dinero que se transfiere en concepto de sanidad no tiene por qué ser utilizado para ello; esto tiene sus aspectos positivos (básicamente permite la transferencia hacia otros determinantes de salud -servicios sociales, educación, medio ambiente- de partidas presupuestarias "sobrantes" resultantes de una buena gestión) y malos (da vía libre a los recortes en sanidad por parte de gobiernos que no la tengan como una prioridad, posibilitando diferencias de gasto como las que muestra la gráfica siguiente.

500 euros de diferencia por habitante en el gasto sanitario público entre Euskadi y Andalucía no parecen poder justificarse solamente por los mantras repetidos desde el que menos gasta (buena gestión y diferencias en el coste de los servicios), especialmente cuando Euskadi es ejemplo de buena gestión en muchos aspectos.

¿Sería deseable disminuir las diferencias en gasto sanitario público entre Comunidades Autónomas? La respuesta seguramente se encuentre en los matices de significado entre "diferencia" e "inequidad"... si estas diferencias de gasto resultan en inequidades en el acceso y la prestación de servicios a la población, en ese caso habría que implantar las medidas necesarias para disminuir dichas diferencias. ¿De qué manera disminuir las diferencias? La respuesta más inmediata es la reforma de la financiación autonómica; la respuesta más interesante seguramente sea la de establecer financiaciones finalistas parciales y temporales, esto es, financiar de forma finalista algunos sectores de gasto (Atención Primaria, Salud Pública y Centros de Larga Estancia, por ejemplo) y durante un tiempo determinado (5 años, por ejemplo) sometido a evaluación continua.

5. ¿Todas las CCAA han afrontado la crisis distribuyendo el gasto de la misma manera entre hospital, atención primaria y salud pública?

Pues claramente no. Para no distorsionar las diferentes gráficas con sentimientos regionales de pertenencia hemos hecho dos agrupaciones diferentes para confeccionar las dos parejas de gráficas que ponemos a continuación. Por un lado dividimos según la cuantía de los recortes en gasto sanitario público durante la crisis y por otro lado hemos utilizado el criterio de la cantidad del gasto santiario público por habitante.

Como se ve a continuación, las CCAA que han realizado menos recortes han mantenido unos niveles de gasto en Atención Primaria y Atención Hospitalaria que han ido relativamente paralelos y cercanos entre sí en lo que se refiere a su evolución (aunque el gasto hospitalario sea mucho mayor, la evolución de ambos entre 2007 y 2014 ha sido parecida, levemente mayor el crecimiento del gasto hospitalario); sin embargo, en las CCAA que más han recortado su gasto sanitario público durante la crisis, a partir de 2010 se produjo un recorte muy importante del gasto en Atención Primaria mientras que el gasto en Atención Hospitalaria seguía creciendo.

En ambos casos el gasto en salud pública se despeñó sin solución.

En relación a la cantidad de euros por habitantes de gasto sanitario público, ocurre algo parecido, de modo que las CCAA con gastos más elevados hicieron que las variaciones de gasto hospitalario y de atención primaria fueran paralelas y cercanas, mientras que en las CCAA con gastos sanitarios más bajos la divergencia en los incrementos y decrementos de gasto se ha hecho más acusada en este periodo.

En resumen, no todas las CCAA han distribuido su gasto sanitario público de la misma manera, y las diferencias encontradas hacen ver que la Salud Pública es fácil de recortar ante el más mínimo estrés presupuestario y que la Atención Primaria cae cuando se recorta y cuando los niveles de financiación son bajos, mientras que el gasto hospitalario parece muy difícil de reducir... al menos con las políticas llevadas a cabo hasta ahora.

6. ¿y qué pasa con el gasto en servicios sociales?

El otro día el director del National Health Service británico dijo en un discurso que no creía que se debiera incrementar el gasto destinado al servicio de salud que él dirige, sino que esos incrementos deberían destinarse a invertir en servicios sociales.

Recientemente, en un artículo publicado por el King's Fund y escrito por John Appleby, se cuestiona la forma que ha habido hasta ahora de medir el gasto sanitario y el gasto en servicios sociales, mostrándose cómo en realidad en el Reino Unido el gasto sanitario parece mayor de lo que se creía y el gasto en servicios sociales menor.

Si hablamos de integración social y sanitaria también hemos de abordar los instrumentos de medición del gasto en servicios sociales de modo que contemos con los sistemas de información que nos permitan blindar presupuestariamente sus funciones y mejorarlas de acuerdo con las necesidades.

Resumiendo.

- El gasto sanitario ha bajado notablemente desde 2009 pero la caída libre parece haberse frenado en este último año.

- Se ha recortado en sanidad más de lo que ha decrecido la economía y más de lo que ha decrecido el gasto público total.

- Existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas y las diferencias a nivel de acceso a prestaciones, desempeño y calidad de los servicios han de ser medidas para detectar inequidades territoriales y poner solución a las mismas.

- La Atención Primaria y la Salud Pública han sido el principal objeto de recorte en el periodo 2007-2014, pero no todas las CCAA se han comportado igual a este respecto.